- M&A

- 【産学連携】中小M&A研究を推進する本田 朋史さん、久保 雄一郎さん

【産学連携】中小M&A研究を推進する本田 朋史さん、久保 雄一郎さん

日本M&Aセンターホールディングスは、2022年に神戸大学大学院経営学研究科と中小M&Aに関する研究・教育を促進する産学連携協定を締結しました。同研究科内に中小M&A研究教育センター(MAREC)を設置し、中小M&Aに関する共同研究を進め、2024年10月には『中小M&A白書〈2024 -25年版〉」を出版しました。今回は2025年7月に共同執筆した書籍『買い手の視点からみた 中小企業M&AマニュアルQ&A〈第3版〉』でその研究データの一部を公表しました。著者であり、同研究科で中小M&Aを研究する、本田 朋史特命准教授と久保 雄一郎特命助教に研究内容や意義について聞きました。

実際の成約データをもとに「中小M&Aの実態」を研究

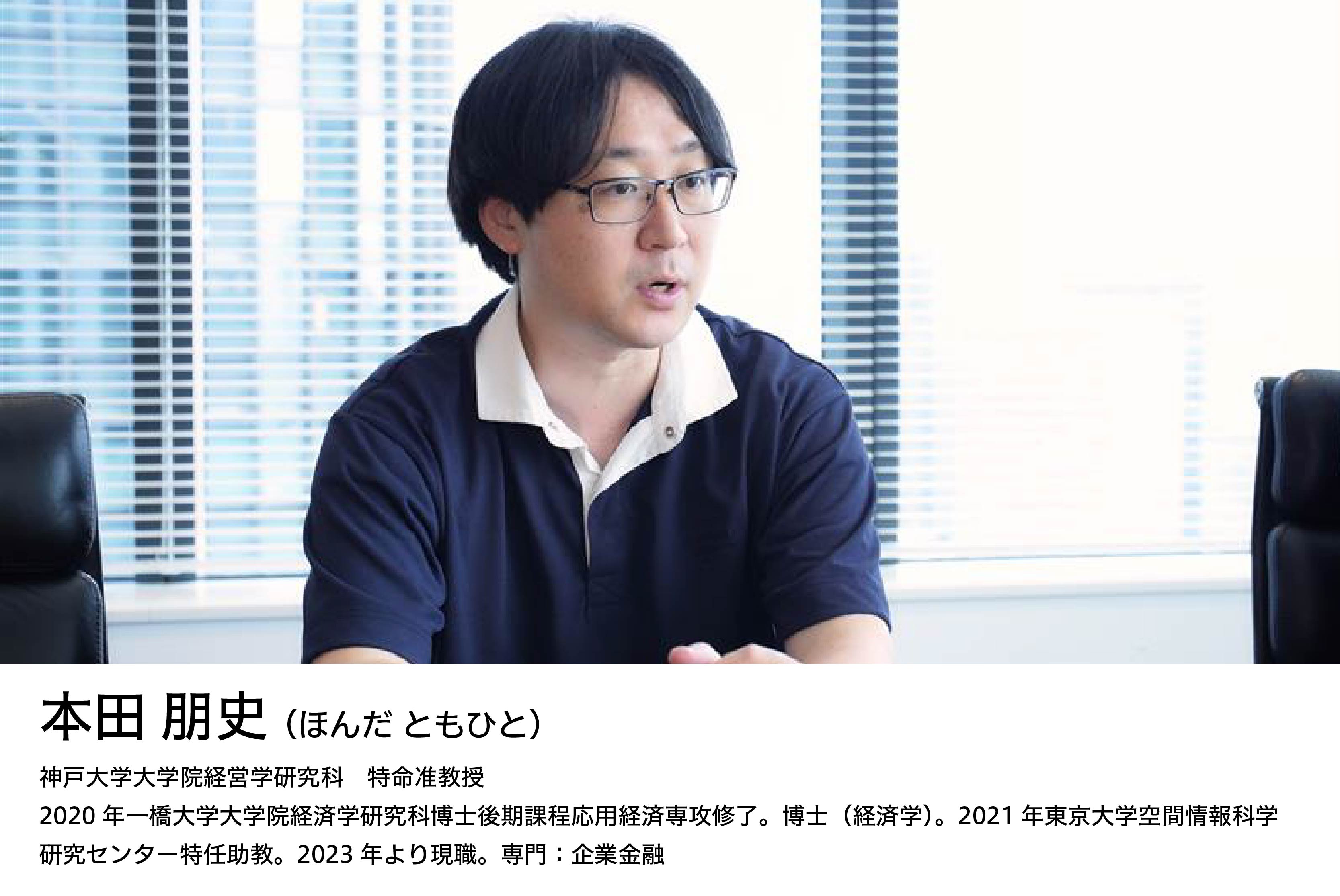

―本田先生、久保先生はそれぞれどんな研究をされていますか。

本田さん:私は現在、譲渡企業がどういった属性の譲渡先を選択するかをテーマに、特に譲渡企業と譲受け企業の間の取引関係に着目して研究を進めています。

久保さん:私も譲渡企業が主な研究対象です。先行研究は上場企業同士のM&Aがメインのため譲受け側の視点による研究がほとんどでしたが、中小企業が相手の場合、オーナーが譲渡を決断しなければ成立しません。私たちの研究は、基本的に譲渡側の視点を重視しながら行っています。

ただ、当然、譲受け企業の影響も受けますので、今は譲渡側、譲受け側の組み合わせという点にも着目しています。例えば、譲受け側がファミリー企業なのか非ファミリー企業なのか、譲渡側がファミリー企業なのか非ファミリー企業なのかの組み合わせによってどういった違いが出るかということを調べています。

―日本M&Aセンターグループとはどう連携をとっていますか。

久保さん:一番は日本M&Aセンターに蓄積されている成約データの共有です。エリアや譲渡価額、経営者の属性など、成約案件に関するさまざまなデータを分析しています。ほかにも、定性的なデータを収集するために、実際に成約した企業を紹介いただき、訪問取材することもあります。

―今後、日本M&Aセンター1社のデータではなく、さまざまな仲介会社のデータを分析できると、より研究が深まりそうですね。研究成果については実際にM&Aをする経営者の方にどのように還元していくお考えでしょうか。

久保さん:譲渡企業にとってM&Aは一生に一度あるかどうかの経験になると思いますので、少しでも意思決定の材料として役立つデータをお届けしたいと考えています。羅針盤とまではいかないかもしれませんが、どのようなプロセスで進んでいき、どのような点に注意すべきか。また、M&Aディールに加えて、譲渡後の関わり方も含めた引継ぎについてもお伝えすることが重要だと思います。

譲受け企業にとってもM&Aは経営における非常に大きな意思決定です。想定通りにいかない場合には企業に深刻な影響を与えることもあります。M&Aディールだけではなく、成約後のPMIも含めたデータを提示したいと考えています。

最終的には経営者の方が判断されると思いますが、その判断材料として実務に役立つ研究を行えればと願っています。

M&Aを成功に導く情報が詰まった一冊

―2025年7月刊行の書籍『買い手の視点からみた 中小企業M&AマニュアルQ&A〈第3版〉』では著者として参加されています。

本田さん:私は第Ⅵ章の「M&Aの実行とPMI」で、PMIにおける譲渡オーナーの留任に関する調査研究を担当しました。留任の意思決定に関する要因を客観的なデータをもとに分析しています。研究の視点として、行動に至った背景にどのような動機があったかを重視し、調査研究においてもそこに焦点を当てることで、データから読み取れる新たな可能性について考察しています。

久保さん:私も第Ⅵ章で、ファミリー企業のM&Aの実態について明らかにしました。ファミリー企業と非ファミリー企業、それぞれの視点からどのような企業が譲受けや譲渡を行っているのかについて、網羅的にデータを示しています。 M&Aは単なる「買って終わり」の取引ではなく、成約前の段階からPMIを見据えた戦略的な検討が重要です。その際には、ファミリー企業と非ファミリー企業といった企業特性も考慮することが求められます。 読者の皆さんがそれぞれの立場で情報を得て、M&Aの目的を再考し、経営判断の材料にしていただければ嬉しいです。

―執筆にあたり、意識したことはありますか。

久保さん:産学連携の意義として、ミクロ視点として実際のM&Aの現場の課題をもとに、マクロ視点から全体像を映し出すことを意識して取り組みました。例えば、どのくらいの企業規模の会社が譲受け企業になっているかといったデータは公表される機会は少ないですが、調べてみると意外に小規模でも譲り受けていることがわかります。こうしたデータから、ご自身の会社とも比較検討する材料にしていただければと思います。

―どんな方に読んでほしいですか。

本田さん:譲受け企業はもちろんですが、譲渡企業の方にも読んでいただきたいと思います。本書は、譲受け側がM&A契約に臨む際に考慮すべき点について明らかにしています。譲受け企業の考えを把握することは、M&A契約の交渉において、譲渡企業にとっても有益であると思っています。

M&Aマガジンより転載【産学連携】中小M&A研究を推進する本田 朋史さん、久保 雄一郎さん

この記事を読んだあなたにおすすめ

新着記事

Event2026/1/29

Event2026/1/29京大 MBA & 神大 MAREC共同でシンポジウム「中小M&A取引に関する研究報告~本格化するアカデミックと実務の融合~」開催

Event2026/1/28

Event2026/1/28「人×AIで営業革新」 日本M&Aセンター、AIエージェント活用事例を公開! ―Agentforce World Tour Tokyo 2025登壇レポート

People2026/1/26

People2026/1/26「超えられない壁はない」アパレル・人材業界を経て辿り着いた、バトンズでの新たな挑戦。

.jpg) Event2026/1/23

Event2026/1/23未経験からスキルを身につけDX人材へ!日本DX人材センターで広がる新しいキャリア

Event2026/1/21

Event2026/1/21過去最多の約350チームが出場!ファイナンシャル・ランナーズ駅伝2025開催

新着記事一覧へ